こけしは、東北で生まれ育った歴史ある伝統的工芸品の人形玩具です。

もっと読む

*以下のどこかをタップすると折りたたみます*

こけしを作る人を、こけし工人と云い、昔は木から生活雑器である椀や盆を作ることを仕事にしていました。 こけしの発祥は、江戸・文化文政時代に、宮城県遠刈田新地の木地師が、最も早くからこけしを作っていたと云われています。こけしの一般的普及は、江戸時代農村で働く人々が、農作業の暇な時期に温泉に行く「湯治」の風習が定着し、温泉場で土産を売る様になりました。当初、木地玩具やこけしは、幼い子の玩具として湯治客の安価な土産物でした。

明治・大正と時代が移り変わり、外からやって来たプラスチックやセルロイドの人形玩具に押され、やがてこけしは時代遅れの玩具となり廃れていきます。ところが、昭和に入り美に長けた目利きたちに発見され、昭和10~15頃には、第一次こけしブームとなりました。第二次世界大戦を挟み、日本の文化伝統を見直すディスカバージャパンの旅行ブームと共に、第二次こけしブームとなり、今は、カワイイサブカルチャーとして、第三次こけしブームとなり、日本を代表する素朴なアートオブジェとして若い女性を中心に人気を博してます。

*以上のどこかをタップすると折りたたみます*

日本では、産地や特徴によって、系統に分類されており、その名称は、福島県/土湯系、宮城県/弥治郎系、遠刈田系、鳴子系、作並系、山形県/山形系、蔵王高湯系、肘折系、岩手県/南部系、秋田県/木地山系、青森県/津軽系の11系統があります。

アイコンをタップ→各系統の詳細へ

|

土湯系

福島県

|

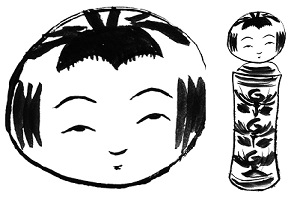

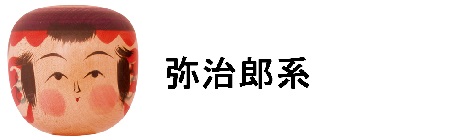

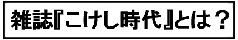

弥治郎系

宮城県

|

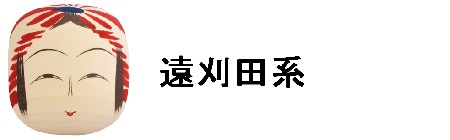

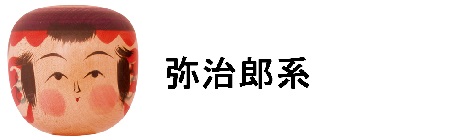

遠刈田系

宮城県

|

鳴子系

宮城県

|

|

作並系

宮城県

|

山形系

山形県

|

蔵王系

山形県

|

肘折系

山形県

|

|

南部系

秋田県

|

木地山系

秋田県

|

津軽系

青森県

|

|

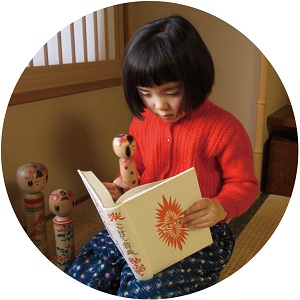

こんな時代に、こんな時代だからこそ、創刊されたこけしのマニアックマガジン『こけし時代』、素朴な伝統工芸品である木の人形の美を再発見と、紙媒体の復権を目的に出版。

こけしのふるさとである東北は、3.11の大地震と津波で被災しました。こけしの笑顔を東北に、このKOKESHI SMILEこそ、今、世界中に必要な時代、こけし時代ではないでしょうか。

こけしの雑誌ということで、いまだかつてなかった実験的なメディアだけど、どこか懐かしくホッとする、こけしの様な手作りの雑誌を目指しております。読者は、パソコンから離れ、紙の手触りや、インクの匂いをお楽しみいただき、紙面でこけしトリップしていただければありがたく存じます。

もっと読む

*以下のどこかをタップすると折りたたみます*

本誌内容は、毎号こけしの産地と温泉を特集。三現主義として「現役」のこけし工人の仕事場風景を「現地」取材。こけしの今を「現在」進行形としてルポタージュ。

日本文化の原点であるこけしを、旅を通して、見る・知る、ひいては旅に行きたくなる写真雑誌です。

また、こけし産地には、必ず温泉があり、紙面では旅情誘う温泉宿の紹介、土産、郷土菓子、喫茶店の紹介の他、こけしエッセイ・こけしフレンド・こけしのすたるじあ・こけしコレクターの棚拝見・こけし似顔ガール発見・とっておきスーベニイル等、こけし産地の写真風土記として、旅好き、温泉好き、民芸好き、こけしファンのみならず、鉄道ファンや、写真集ファン、忘れ去られたものファン、郷愁ファンにも愛読してほしい、大人の見る写真絵本となっております。

*以上のどこかをタップすると折りたたみます*

福島県土湯温泉産。他に岳温泉、飯坂温泉、中ノ沢温泉等。頭小さく、胴細長くエンタシス。胴模様はろくろ線が主だが弥治郎とは異なり可憐と渋みが同居している。飯坂、中ノ沢のものは他系統の影響もあり形態が異なる。<

宮城県白石市弥治郎産。多くが弥治郎近くの鎌先温泉のお土産となった。ベレー帽や襟巻きのような意匠、多彩なろくろ線は可憐なこと随一。頬紅さして、裾広がりの胴はスカートのようでお洒落さん。

宮城県遠刈田温泉産。他に青根、秋保等。大きな頭に艶やかな「てがら」、胴には菊や桜、木目模様やろくろ模様等、各種多彩筆法華美。眉と眼は三日月型で麗しく、うっとりと夢を見ているかのような表情はこけし美の極みか。

宮城県鳴子温泉産。嵌め込んだ首を回すとキイキイと鳴る。胴には菊模様が描かれる。工人数が最も多い産地で、温泉街にはこけし屋が並ぶ。さる収集家は「こけしは鳴子に始まり鳴子に終わる」と、そのこけし美を賞賛した。

宮城県作並温泉産。他に仙台等。古文書などから最も古いこけし産地とされる。胴が細いのは子どもが握って遊んだ名残り。胴模様にはカニの横這いのような菊が描かれる。仙台に移ったものは赤と黒だけで描彩される。

山形県山形市産。他に米沢等。以前は作並系に組み込まれていた。ルーツは作並にあるが、他系統のように山村ではなく町で発展したこけしだけに洗練された雰囲気を持つ。作並同様胴が細い。胴模様には梅や桜が描かれる。

山形県蔵王温泉産。他に上山温泉、温海温泉等。遠刈田にルーツを持つが、胴が太く量感溢れる形態は蔵王独自のこけしとなった。胴には重ね菊や桜崩しが艶やかに描かれる。おかっぱの黒頭がまた可憐。明朗闊達な乙女。

山形県肘折温泉産。他に仙台等。明治期に鳴子や遠刈田の様式を取り入れて作られたいわばハーフのこけし。黄色に塗られた胴に菊やなでしこ模様が描かれる。産地では最も山深いとされる、素朴な湯治場の幽玄な乙女。

岩手県産。盛岡、花巻、宮古等。白い木肌の無描彩のものは子どものおしゃぶりが発展したもので「キナキナ」と呼ばれる。首がクラクラ動くのはその名残り。他に鳴子や遠刈田の流れを汲むものもある。

秋田県木地山産。他に川連、湯沢、小安等。 頭と胴は作り付け。着物の襟や袖を描き、前垂れには梅模様、他に菊模様等を施す。山深い里の娘さんの姿を写したような、じっと見つめる瞳が印象的。

青森県温湯温泉産。他に大鰐温泉等。各家によって形・描彩が異なる個性派揃い。「ねぷた」や「アイヌ模様」などの影響を受けた風土色の濃いこけし。頭と胴が一体の作り付けが主流だが、鳴子風の嵌め込みのものもある。

![]()

![]()